“记者访谈”之十一:《学生减负是一个“过程”》

标签: 分类: 访谈录

设封皮| 转移专辑| 旋转| 删除

故宫筒子河边2012年10月2日[编辑]

《学生减负是一个“过程”》

《现代教育报》2013年5月3日发表

赵忠心:著名家庭教育专家。北京师范大学教科所研究员,中国教育学会家庭教育专业委员会理事长,中国家庭教育学会副会长。我国第一位家庭教育方向的研究生导师,中国当代家庭教育科学研究的开拓者和奠基人。

今年新学期伊始,北京市教委发布“减负令”,以八条具体措施,为中小学生真正“减负”而保驾护航。如今,从“减负令”落地施行至今已有一月有余,各个学校都因地制宜地采取了诸多减负举措,从多项调查结果来看,学生沉重的课业负担确有明显减轻,书包轻了、课堂短了、作业时间少了……

学生学业变轻松,却使得家长变得焦虑。不少家长抓住周末时间将孩子送到补习班、培训班,许多中小学生也变为了“加班族”。“学校减负,家长增负;家长有周末,孩子无周末”这一现象也引发社会的关注。

为此,我们就减负话题专访了著名家庭教育专家赵忠心。

社会竞争加剧是学生负担加重的根源

记者:您怎么看待学生的学业负担问题?

赵忠心:

在我看来,学生的负担其实可以分为两种:其一是实际负担,就是作业量、学业任务的负担程度超出学生的承受能力;其二是心理负担,这可能是一种畏难情绪,也可能是拒绝的本能,不愿意去学。在大多数的情况下,两方面的负担是同时存在的。就实际负担而言,国内的教材难度可能稍微大了一些,我们的一年级学生出国去读书,就可以直接读三年级,足见我们的难度还是有的。而学业中任务过多、过难、过于复杂的客观存在,必然决定了学生会有实际负担;就心理负担来讲,这应该也是学生负担的一大部分。

同班同学,面对同样的课程、同样的作业,可能有的人会觉得容易,有的人会觉得很难。只有使学生的精力能有剩余,在心理上对学习有兴趣,才能激发其积极性,越学越爱学。但现在却有很多学生是“苦其难,而畏其学”,一些不当的教育教学方式,使得孩子从中小学就产生严重的厌学情绪和畏难情绪,这样的教育是失败的,也是可悲的。

现在有不少人动辄就爱高举“负担”这面大旗,似乎唯有高喊“负担重”而不过瘾。而在一定程度上,学生负担重,教师、学校的负担也随之增加;反过来想,谁不愿举重若轻?从另一个角度来想,压力有时不见得就是负担,“井没压力不出油,人无压力轻飘飘”。对于学生而言,如果不把学业任务当做是压力,也就无所谓负担了。

记者:学生负担主要来自学业负担和心理负担,造成这一系列负担的原因肯定是多方面的,请具体谈谈您的看法。

赵忠心:

学生负担重,是由多重因素造成的,我侧重于谈谈我理解中的根源性问题吧。

学生的负担过重,归根究底,主要是根源于竞争性的社会。如今的社会处处都有竞争,时时有竞争,竞争还越来越激烈,这反映大大地增加了生活、生存的难度。在计划经济时代,大学生毕业包分配,工作单位“不准辞退”员工。当时也存在竞争,不过竞争的主体并不是个人,而是由国家参与竞争。现如今,资源配置发生了彻底的变化,市场经济将每个个人推到了竞争的第一线。在这种激烈的竞争中,没有谁是没有负担的。

从更深层面来讲,市场经济的本质其实上是知识经济。没有知识是万万不行的,知识经济就需要“教育”与“受教育”。所以,人们接受高等教育的需求日益高涨,但是当下我国高等教育的资源并不能满足这种日益增长的需求,这就是问题的根源所在。应试教育体制之下,分数定生死,仅仅一分之差,就可以使两个同班同学走上完全不同的人生道路。在这样的形势下,每个学生都在玩命竞争,变成了“考分机器”,怎么会没有负担?

前几年,有一个针对高等教育资源的调查,结果显示,美国有3亿多人口,全国有3600所大学,其高等教育资源大大剩余;而中国有13亿人口,全国有2000多所大学,教育资源是严重紧缺的。按照美国的标准,中国要有8000所大学才能与其教育资源水平相当,如果那样,中国教育对学生也就没有那么大的压力了。

减负绝不仅仅是减轻书包、减少作业这样一个简单的问题

记者:前段时间北京出台“减负令”,许多学校也都采取了多样的减负措施,您对目前的减负有什么看法?

赵忠心:

减负本身就需要一个过程,而这个过程一定不是一蹴而就的,没有三五十年是解决不了的。减负绝不仅仅是减轻书包、减少作业这样一个简单的问题。

减负也要从教师抓起。学生负担过重,其中一个很重要也很隐蔽的原因是部分教师的业务能力差或责任心不强。与过去相比,现在一些教师其业务钻研劲头、备课努力程度等与过去的教师都不可同日而语。可以说,许多学校还是那个“庙”,却不再是那个“神”了。以前的许多教师,讲课只需要一支粉笔,就能从头到了将知识点讲的非常清楚、浅显、易懂,还能让学生爱听。反观现在,许多现代化设备、多样化的辅助手段,课堂效果却不见得那么好。在应试的压力下,为了高分,保证“万无一失”,不少教师采取题海战术,本来只需要做3道题就可以的,硬要给学生布置30道题,在无形之中极大地增加了学生的负担。所以,教师是减轻学生负担的关键环节,切实提高教师素质,对于减负有着更为现实的意义。

教师应该一切为了孩子,全身心地投入到教学教育之中,用各种方法化繁为简、化深为浅、化难为易。老师能深入浅出地传授知识,学生也能轻松地接受,这样能激发学生的求知欲望和学习欲望,让学生更愿意去学习,使其获得学习的成就感。这是一门艺术,也是一种境界,从中可见教师的功底,但是现在许多教师却不能达到。

记者:教师要更加“自信”,尽量减少学生的作业负担,以更为有效的方式传授知识。

赵忠心:

对。布置作业的多少,其实也是教师对自己的教学是否自信的表现。一个能充分驾驭课堂、把知识有效地传递的教师,不需要过度依赖课堂外的作业任务。此外,教师要注重在教学中释放教学魅力,对学生形成积极的影响。

《学记》中说:“亲其师,信其道。”当学生喜欢老师,觉得老师教的好时,就会对学习有更强烈的兴趣,也不会将学业压力当做负担。所以,下大力气提高师资力量,加强教师培训,是很有必要的。教师也要在热爱教育事业的基础之上,肯奉献,不断提高自身的业务水平和职业责任感。

家长的平常心不可缺位

记者:学校在为学生减负,但许多家长却还在为孩子增负,您怎么看待这种现象?

赵忠心:

这确实是一个值得我们反思的现象:孩子课外时间多了,但是玩的时间却不见多;学校作业少了,但是要做的作业却不见少。周末本应是学生休闲、放松的时间,家长们却把孩子的课堂搬到了“课外班”、“补习班”。这是许多家长望子成龙、望女成凤的结果。

除此之外,我们也看到“超常教育”、“神童教育”一度成为教育领域的盛行之风。不少家长都幻想将自己的孩子培养、打造成神童,但神童并不是教育培养出来的。所谓“神童教育”,只能说是被发现后,找到了一个更适合的方法让其进步而非倒退。在神童当中,绝大多数孩子最后是走这么一个路子:“十岁的神童,十五岁的才子,二十岁的凡人。”所以,家长们要有一个清醒认识,那就是用平常心来看自己的孩子,端正自己的心态,头脑要保持清醒冷静,不要有急功近利的思想。

对孩子、对学生的教育培养,其实也也就是:“师傅领进门,修行在个人。”教育的重点并不在于教授知识,更重要的是开拓学生的思维思路,遇事学会思考,培养学生的自学能力和自我发展能力。所谓“自我发展能力”,通俗地说,也就是“发展的后劲”,这不会立竿见影,不是眼前就能看到效果的,而要在多少年后才能显现出来。在孩子的发展过程中,家长要学会等待,以平常心去等待。

记者:不仅是针对减负问题,在家庭教育的所有环节中,这种平常心也是必不可少的。那么在具体行动中,您认为家长可以从哪些方面入手呢?

赵忠心:

首先,我不主张家长手把手地教育孩子。家长对孩子的学习并不负担主要责任,也无需参与到学习的每个环节之中。如果孩子写作业、检查作业等所有过程家长都掺和的话,未免也有不妥。孩子一旦对家长产生了依赖性,后果将不堪设想。

对于家长而言,最重要的是要创造利于学习的家庭物质环境与文化氛围,为孩子打造有利的学习条件。家庭生活环境对孩子就像是物理学习的磁场一样,孩子生活在一个特定的家庭环境里,他会不由自主地按照家庭的期望方向来发展。所以要想让孩子没有负担地、从容地健康成长,把孩子培养好,家长应该努力给孩子创造良好的家庭环境。家庭成员的关系要协调好,家庭要有文化氛围,这些很重要。

同时,家长也要以身作则,在教育孩子的过程中注重自我成长,不断地学习,随时随地为自己“充电”。多关心时事、关心科学、关心文化。试想,如果家长终日坐在屋里打麻将,孩子的学习会很好吗?家长爱学习会对孩子潜移默化的,家庭里面有学习气氛也是非常重要的。

为了孩子,整个社会请“沉”下来。

记者:家庭教育、学校教育和社会教育是教育的三个支柱,缺一不可。谈过前两者,您怎么看社会教育这一环节?

赵忠心:

当前的社会环境比较复杂,充斥着浮躁、急功近利等不良习气,这对于孩子的影响是极为不利的。而这样的社会大环境也已经影响到了学校这片绿色净土。以前有日本人说中国的年轻人老爱跳槽,这不是别人胡说的。确实有很多人,尤其是年轻人不能忍受委屈,缺乏坚持性,稍有不顺就辞职、跳槽了。还有太多的人执着于追求物质生活,在物质追求的道路上走的过远。现在许多年轻人“只有职业,没有事业”,这些都是不可取的。

我连续八年参与了“国家图书馆文津图书奖”的评奖,总体来看,获奖最多的是外国图书。这些书大多是经过十年、八年的积淀,很有厚重感;而中国许多参评的书却都只用一两年的功夫,甚至更短的时间就做出来了,很多是“急就篇”,给人的感觉比较“糙”,有些也只是用来评职称、评奖的工具而已。这就是我们当下的社会心理:“近视”、“短视”。但是却已经对教师、家长和学生都产生了负面影响,所谓“神童教育”就是一个典型的例子。

所以,现在需要全社会的人把心沉下来,遇事多思考,认真地去做事。一个人,应该是先做事,再有要求,要先对社会有所贡献;要充分相信,只要对社会有贡献,社会一定会回报与你的。

我个人在写书、发表作品的时候,都会酝酿和沉淀很久。我就这么想,有时候,有些读者可能这辈子就只看我的一篇文章,我需要让他从这一篇文章中就能读到我的思想,看到我的治学态度。这样,我就必须保证我的文章都是精品,都要有较深的立意。

教师也要懂得厚积薄发的道理,能坐“冷板凳”。教育不是一件孤立的事,还需要全社会为学生的健康成长营造绿色的、健康的大环境。

(记者 阮滢 实习记者 娄雪)

编辑推荐

编辑推荐-

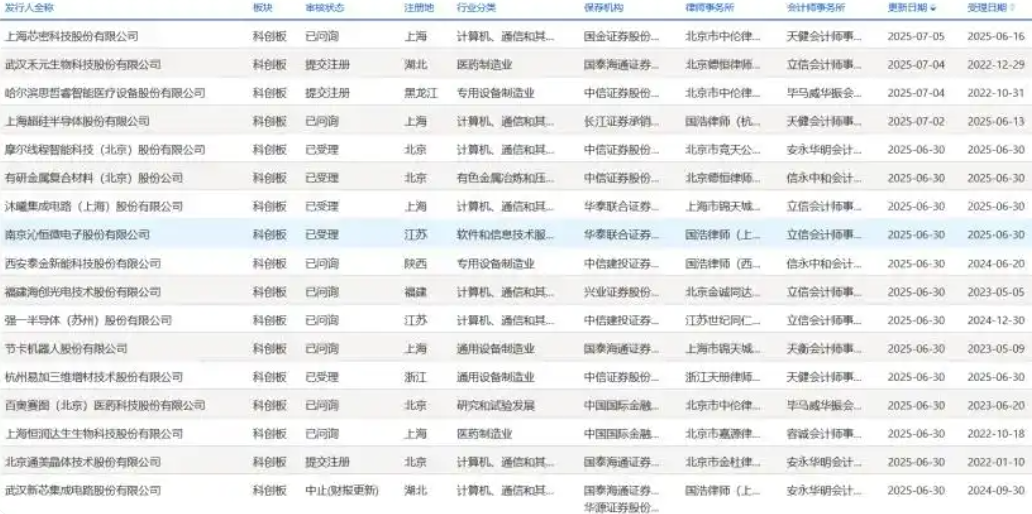

8家企业IPO申请已问询 3家提交注册

-

大足构建企业“家门口”的高效政务生态圈

-

日照:九家企业“撬开”海外新市场

-

“2+7”产业体系引领区域高质量发展!中山街道

热点新闻

热点新闻