环球视野看中国--记者对话四大国际机构有关负责人

新华网北京12月3日电题:环球视野看中国――新华社记者对话四大国际机构有关负责人

记者韩洁 安蓓 王希

国际金融危机肆虐一年多来,全球经济历经曲折并初现回暖迹象。世界舞台上,中国经济宛如一朵奇葩在危机中亮丽绽放,成为一道独特的风景。

备受关注的中央经济工作会议召开前夕,新华社记者全球连线采访了世界贸易组织总干事帕斯卡尔·拉米、世界银行高级副行长维诺德·托马斯、国际货币基金组织驻华代表处首席代表维韦克·阿罗拉以及联合国开发计划署驻华代表马和励,与他们从全球视角一起透视全球以及中国经济未来发展新动向。

“应对金融危机中国应得高分”

【新闻背景】国际金融危机爆发以来,各国纷纷出台应对危机的经济刺激计划。中国出台的包括四万亿元投资在内的一揽子计划成效显著,尤为瞩目。

记者:在全球经济增长缓慢的大背景下,中国前三季度7.7%的经济增速成为全球的焦点。如何评价中国应对危机的一揽子计划及其对全球经济增长的贡献?

托马斯:从对危机反应的速度和经济刺激计划的规模看,各国都取得了好成绩,特别是中国应当得高分。中国的一揽子计划是各国中规模最大的,并且中国是把这些政策付诸实施最及时、最有效的国家之一。

阿罗拉:今年以来中国经济的强劲表现和快速反弹,归功于危机爆发后中国政府及时准确出台的一揽子经济刺激计划。与其他国家相比,中国政府主动出击,提早行动,货币政策的调整先于雷曼兄弟破产,体现了决策者的远见卓识。从全球来看,随着发达国家对世界经济贡献份额的缩减,中国已成为对世界经济增长贡献最大的单一经济体。

拉米:中国为应对危机出台的积极的财政政策和适度宽松的货币政策不仅拉动了需求、有效刺激了经济复苏,也为缓解全球经济失衡作出了贡献。在贸易方面,中国对多种产品采取了降低关税、减少手续费的措施,还取消了服务贸易领域的部分限制,在拉动需求、刺激全球经济复苏方面发挥了重要作用。

马和励:中国政府出台的应对危机措施非比寻常。在庞大的经济刺激计划的支撑下,中国经济很快走出了危机,继续向前发展。中国还在努力帮助其他国家恢复经济。

“我们已经度过了最坏的时期”

【新闻背景】在各国刺激政策作用下,全球经济开始出现回暖迹象,欧元区和美国经济第三季度均出现增长。新兴市场中,中国、巴西、印度和俄罗斯等国经济均呈现企稳复苏迹象。

记者:一些国家出现的经济回暖迹象是否意味着危机已经远去?如何看待目前全球经济的复苏形势?

拉米:越来越多证据表明,我们已经度过了最坏的时期。在各国卓有成效的经济刺激计划支撑下,全球贸易和工业生产在经历了年初的急剧萎缩后,第二季度逐步稳定下来,第三季度继续延续了好转的势头。在一些国家,如中国,贸易复苏强劲。

托马斯:目前全球经济复苏的共识已经达成。除了工业和制造领域的快速增长,贸易部门的好转尤为突出。但对比不同国家,欧洲和美国的经济复苏仍比较微弱,而东亚经济的增长则强劲得多。目前所有预测都显示,未来几年最强劲的经济增长将出现在中国、印度、巴西等中等收入国家。

阿罗拉:可以肯定全球经济正在复苏,尽管这种复苏是平缓的和早期的。全球经济形势比半年前已有明显改善。国际货币基金组织预计明年全球经济增长有望恢复到3%的水平。但与前几次危机后的复苏相比,此次复苏持续的周期将会更长。主要是因为发达国家不少家庭仍负债累累,失业率居高不下,金融系统对实体经济的支撑作用还有待发挥和完善。

马和励:世界不同地区正处在经济复苏的不同阶段。欧元区和美国似乎要迎来经济的正增长。中国、印度等亚洲国家以及一些非洲国家的复苏好于预期,也好于世界其他地区。发展中国家工业生产大约占世界总量的三分之一,这使我们有理由对未来经济发展抱有信心。

“退出政策为时尚早”

【新闻背景】澳大利亚、挪威以及印度、越南等国近期纷纷加息,但美联储、欧洲央行和日本央行不约而同宣布维持低利率不变。经济刺激政策何时退出,成为各经济体面临的现实选择。

记者:全球经济开始复苏是否意味着经济刺激政策将要退出?当前全球经济还面临哪些挑战?

托马斯:现在讨论退出政策还为时尚早。世界经济复苏依然脆弱。只有全球经济实现可持续的复苏,并且不会重返危机才能考虑退出。目前,全球失业率高企、贫困激增等社会挑战巨大。此外,能否确保刺激政策带来可持续发展和绿色投资,能否真正汲取危机教训,建立更加谨慎的金融监管机制,也是全球经济面临的主要挑战。

阿罗拉:贸易保护主义和经济失衡是全球经济面临的两大挑战。为了实现各国以及全球经济的快速复苏,应致力于解决全球经济发展的不均衡性。

拉米:事实上,摆在各国政府面前的问题错综复杂、相互交织,疲弱的国内需求、不断增长的公共债务和全球经济再平衡使得各国宏观经济政策的制定面临着更大的不确定性。各国为应对危机采取的刺激政策增大了货币供应量,导致了政府的财政赤字。长远看,如果不能在全球经济复苏后及时出台退出政策,通货膨胀将对经济发展造成威胁。当前所有世界贸易组织成员应考虑的一项“退出”计划是,在经济企稳后取消为应对危机而施行的贸易限制和生产补贴措施。

马和励:危机本身具有不确定性。近期迪拜债务危机的爆发,依然证明了这种不确定性的存在。当前最大的风险一是没有利用危机的机会彻底变革金融监管;二是经济刺激计划应与经济的可持续发展相一致,经济复苏不应以环境为代价。

“不要动辄诉诸贸易保护主义”

【新闻背景】全球金融危机背景下,贸易保护主义有所抬头。各国以及各国际机构纷纷呼吁遏制贸易保护主义,推进贸易自由。

记者:如何看待金融危机背景下的贸易保护主义?贸易保护主义对全球经济复苏有何危害?

阿罗拉:贸易保护主义危险之至,不要动辄诉诸贸易保护主义。贸易保护主义是上世纪30年代经济大萧条的原因之一,导致了全球生产链和就业岗位的崩溃。与上世纪危机不同的是,当前国际交流合作空前加强,面对纷争和矛盾,各国应更多借助包括二十国集团在内的多边和双边机制,用对话的方式解决问题。

托马斯:回看历史上爆发的几次经济危机,导致大萧条并使危机恶化的一个因素就是贸易保护主义。诚然,危机发生时,贸易政策越开放的国家受到的冲击越大。但这并不意味着关起门来情况就会好转。事实证明,最开放的国家也是危机后复苏最快的国家。因此,无论在危机期间还是危机后,贸易保护主义都无助于经济复苏。

拉米:总体看目前世界经济的开放程度与危机刚刚发生时没有太大变化。但包括二十国集团在内的许多国家在贸易政策方面确实存在着“滑坡”现象,例如近期频繁发起的反倾销、反补贴和特保措施等。未来必须避免两种危险:一是贸易限制措施的滥用;二是贸易限制措施的长期化。

马和励:无论是过去的大萧条还是这次危机都证明,贸易保护主义是对经济发展的巨大伤害,各国政府都应对贸易保护主义情绪保持警惕。

“不要浪费危机中的机遇”

【新闻背景】国际金融危机给中国经济带来了严重冲击,也对中国依赖出口的发展模式提出严峻挑战。面对即将到来的“后危机时代”,推动经济发展方式转变和经济结构调整成为摆在中国面前的迫切任务。

记者:中国即将召开的中央经济工作会议将为明年经济工作“定调”,中国经济未来转型的出路何在?在宏观调控政策上应作何调整?

马和励:有句话说得好,“不要浪费危机”。危机之所以被视为机遇,是因为它迫使人们去关注问题的实质,也帮助政策制定者做出正确决策。由于外部需求减弱,中国出口要回到危机前的水平还需要一段时间,这就需要对政策做出调整。中国未来的宏观调控政策应与经济的可持续发展相一致,在实施一揽子刺激计划中也要警惕通胀风险和资产泡沫等新问题。

拉米:考虑到全球需求长期疲弱的可能性,未来以出口为导向的亚洲经济必须转向更多地依赖内部需求,这符合亚洲经济体的自身利益。中国应在经济转型中进一步加强社会保障体系,降低家庭储蓄率;完善国内金融体系,鼓励私人投资;采取更加灵活的汇率制度;在国际金融事务中争取更大的发言权等。

托马斯:中国应更注重经济增长的质量,而不是追求速度和规模。未来中国经济的支撑点应该是附加值更高的服务业和新能源等新兴产业。目前中国服务业比重相对较低,大力发展服务业有助于提高生产率,解决经济发展中的资源能源瓶颈制约。

阿罗拉:中国已经采取了很多举措实现经济的平衡发展,从目前看,这些调控政策是积极有效的,在帮助中国应对经济下滑和实现快速反弹中发挥了重要作用。但当前要警惕信贷快速扩张带来的产能过剩,尤其是外向型产品的生产过剩。此外,要实现经济的可持续发展,中国在转变经济发展方式上还需要更多努力。

编辑推荐

编辑推荐-

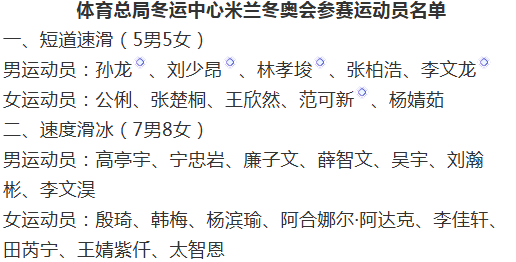

米兰冬奥会中国参赛运动员名单公示

-

浙商研究专家呼吁,培育一批兼具技术和市场素

-

呼兰 为企业发展装上信用引擎

-

电商推千亿扶持,商超开绿色通道

热点新闻

热点新闻